|

|

| 日時 | : | 2024年3月1日(金) 14:00~16:20 |

| 場所・方法 | : | ホテルメルパルク名古屋 2F 平安(愛知県名古屋市東区葵3丁目16-16) |

| 参加者 | : | 91名 |

主題・講師

【基調講演1】

「脱炭素社会に向けたエネルギーマネジメントの展望」

東京大学 生産技術研究所

エネルギーシステムインテグレーション社会連携研究部門 教授

岩船 由美子 氏

【講演2】

「WEF Lighthouse工場 大みか事業所における脱炭素の取り組み」

株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット

制御プラットフォーム統括本部(大みか事業所) シニアストラテジスト

入江 直彦 氏

【講演3】

「高効率SOFCを用いたエネマネ実証の取り組み」

株式会社デンソー 水素事業推進部SOFCシステム開発室 室長

萩原 康正 氏

目的

【基調講演1】では、化石燃料に依存しない社会構築のための代替エネルギーの選択肢が増加する中、大きな課題となるエネルギーの需給安定化に向けて脱炭素社会でのエネルギーマネジメントの展望や事例を学ぶ。 【講演2】及び【講演3】では、エネルギー事業者の取り組みの全体像及び具体的な実技術開発の事例、着目している技術の進捗状況、事業化の概要について講演いただく。

所感

【基調講演1】では、脱炭素社会実現には、エネルギーの需要側と供給側の連携「エネルギーマネジメントシステム」が必要であり、その実現に向けて、DR・電化・蓄電池を組み合わせた電力需要マネジメントを行うことが効果的であると認識できた。 【講演2】では、カーボンニュートラル実現のためにはサプライチェーンや様々な主体を巻き込むことが重要であり、そのためにはCO₂可視化システム等による「見える化」、情報の共有化、削減ポテンシャルを見極めたロードマップ策定が必要になると感じた。 【講演3】では、世界最高の発電効率を持つSOFCの仕組みや、それを効率よく運用するための実証実験の現状を学ぶことで、自社施設の脱炭素化にSOFCが関わってくるイメージを持つことができた。

講演概要

【基調講演1】脱炭素社会に向けたエネルギーマネジメントの展望

|

東京大学 生産技術研究所 |

(1) これからのエネルギーマネジメント

昨今、2050年のカーボンニュートラル実現への対応策の一つとして、エネルギーマネジメントシステムが注目を集めている。エネルギーマネジメントには、需要側と供給側、双方における取り組みが重要であり、今回は需要側の電力需要マネジメントを主として取り上げる。マネジメントの具体的な方法としては、需要の立地誘導(データセンター、半導体工場)、デマンドレスポンス(空間、時間、(短期、長期))、電化、蓄電池の利用がある。カーボンニュートラル実現に向けては、これらの要素を組み合わせてマネジメントしていくことが重要である。

〇調整力の確保に向けたデマンドレスポンス(DR)

デマンドレスポンスとは、電力の需要を誘導して、電力の需要量と供給量のバランスを保つ仕組みのことで、時間的(短期・長期)、空間的なレスポンスがある。通常、DRでは短期の調整を取っている。

【短期の調整】(ΔkW、ΔkWhの調整)

目的:需給バランスの確保、系統混雑回避

手段としては、蓄電池、EV・ヒートポンプ(HP)給湯器の需要シフト(EV1000万台なら30GWの電池に相当、HP1000万台なら10GWの需要創成が可能)、空調(プレヒーティングして、夕方のピークを避ける方法)、産業用需要調整がある。産業用需要調整については、すでに一部でピークを避ける形で導入されているが、今後自家発電がどういう形で残るのかが検討課題である。

【長期の調整】(ΔkWhの調整)

目的:再エネが長期的に不足する期間(無風期間)、季節間の調整

中間期(春・秋)には再エネの余剰が発生する。日本は太陽光発電の発電割合が高い傾向にあるが、太陽光発電では、発電量が日照時間に左右され、梅雨・冬の時期の発電量は少なくなる為、季節間の調整は重要な課題である。

手段としては、水素製造が有効である。水素は余剰再エネ等で生成できれば非常に自由度は高いが、コストも高くなる。昨今、九州で発生する余剰再エネへの対応として、水電解装置の導入を求める声がよく上がるが、余剰が中間期(春・秋)にしか発生しない場合は、水電解装置の稼働率は低くなる。その為、余剰電力と水電解装置とのバランスを考慮し、水電解のコストを下げて水電解装置の維持に必要な稼働率を確保することが、今後水素製造を行う上での重要なポイントになる。

また、生成した水素の今後の使用方法を検討することも大きな課題である。現在考えられる水素の使用方法には、発電と熱利用の二つがあるが、このうち一番使用しやすい方法である発電は、コストが高く効率も悪い。そして、水素の根本的な問題として軽さがある為、配送が難しいという弱点がある。配送に係るコストを考慮すると、水素を生成する場所と使用する場所の距離が大きな要素になる。

【空間の制約】

目的:ネットワーク(NW)の増強回避

末端に太陽光発電が入ってきた場合、逆潮流で送電可能電力の限界に達する可能性があるが、DRにはその心配がないという点で有効な手段である。

〇需要側リソースの活用に向けて

カーボンニュートラルに向けて需要側リソース(DER)の果たす役割は大きいが、需要側のリソースは小さいため、大規模で中央的な制御が難しいという特性がある。したがって、今後は小規模なDRを上手く使っていくことが重要である。講演者らは、需要側のリソースに合わせて柔軟に対応できる小規模DR(電気自動車や電気給湯器)を有効に活用するための価値評価ツールを開発・提供している。

【小規模DR活用のための価値評価ツール】

需要家が機器を使用する際の利便性を損なわずに、効率的で経済的な制御方法を検討するには、需要の構造を把握し、制御による価値を定量化し、その費用対効果を分析する必要がある。

〇需要家、アグリゲーター、系統におけるDR価値

DRを有効に活用できれば、需要家、アグリゲーター、系統にさまざまな価値が生まれる。

【需要家メリット】

電気料金削減、屋根置き太陽光発電(PV)による自家消費拡大・環境価値の獲得、蓄電池機能によるレジリエンス強化、アグリゲーターへの制御機能提供による対価獲得がある。

【小売事業者(アグリゲーター)メリット】

裁定取引によるスポット市場調達費削減、時間前市場取引による利益追加、インバランス調整による負担軽減、調整力提供による利益追加、容量負担金の軽減がある。

【系統メリット】

需給上の制約緩和(クリーンかつ安価な系統調整力の確保、容量価値、上げDRによる再エネ抑制量削減)、ネットワーク上の制約緩和(系統制約を受けるエリアにおける潮流改善効果、系統増強回避効果→フィーダ容量、バンク容量飽和回避)がある。

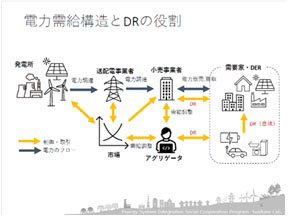

〇電力需給構造とDRの役割

電力会社と需要家の中間事業者であるアグリゲーターは、電力会社から節電や出力要請などの指令があった場合に、需要家、送配電業者、小売事業者などの取引先に対し、電力の需給バランスを保つための効果的なエネルギーマネジメントサービスを提供している。

|

図1 電力需給構造とDRの役割 |

〇日本の低圧リソース活用を取り巻く背景

現在日本では、低圧リソースを需給市場に参入させようとする動きに伴い、電力市場にも様々な変化が現れている。

【変化1:需給調整市場の開設】

2021年の4月から三次調整力②(再エネの予測誤差に対応する調整力)の取引、2022年4月から三次調整力①(ゲートクローズ以降に生じる需要予測誤差及び再エネの出力予測誤差や、電源が予期せぬトラブル等で停止する電源脱落により生じた需要と供給の差について対応する調整力)の取引が開始されているが、現行制度上の制約(低圧リソースが需給市場に参加不可、機器個別計量が需給市場において適用不可)がハードル。

【変化2:インバランス制度の変更(2022年4月)】

調整力に連動したインバランス価格への変更によって、実需給の電気の価値がインバランス価格に設定されるようになったため、有効に活用できれば、低圧リソースの価値が生まれる可能性がある。

【変化3:スポット市場価格のボラタリティの増加】

小売価格の値上がりや燃料の調達制約、再エネ増加に伴う余剰電力が発生しており、最も価値が高い需要家端においてPV設置世帯であれば自家消費最大がベストであると思われる。例えば、太陽光発電世帯であれば買取価格が下がり、蓄電池等で太陽光を自家消費することが一番メリットが出るような経済性の状況になっている。

【変化4:制御方法】

電池の価値が以前に増してPV設置世帯で増加傾向にあり、このような需要側の機器を制御する方法は二つある。一つは、料金型:TOU、ダイナミックプライシング(自端制御)である。現在、夜間は安く、昼間は高い価格設定のメニューがヒートポンプ料金に適用されているが、太陽光の余剰がある昼間は安く、夜間は高くなるという料金に設定することで、年間のピーク時間帯の電力需要を回避する仕組みである。もう一つは、インセンティブ型:アグリゲーション(遠隔制御)である。インセンティブ型では、アグリゲーターが遠隔制御で需要家の機器を制御し、機器を制御することによって事業者等に対価を支払う。

〇低圧リソースの活用に向けて

現在、低圧リソースは電力市場への参入が認められていない状況である。しかし、経済産業省で開かれている「次世代の分散型電力システムに関する検討会」では、低圧リソースの活用に向けての改正ルールを検討しており、2026年度より電力市場への参加が可能になる見通しが立っている。

【「次世代の分散型電力システムに関する検討会」における検討内容】

1.需要家リスト、パターンの提出等大規模DRを前提としたルールの見直し

これまで大規模なDRを限定としていたルールを見直す。大規模DRでは需要家のリストやパターンを全て出すことがルールであるが、低圧リソースは一つ一つの規模が小さくて数が多いため、全てを出すことは難しい。底の部分を見直すことが重要である。

2.機器点計量での参入及び特定計量ルールの緩和

現状は需要家の引き込み地点(受電点)での計量やベースライン設定がルール化されているが、EVは全体の家庭の需要の一部でしかないため、制御不可能な需要と可能な需要が混在して参入が難しいという課題がある。そのため、機器点の計量のみの使用で、調整力市場へ参入できるような緩和を行う必要がある。

【「次世代の分散型電力システムに関する検討会」における議論の進展】

機器個別計測、低圧リソースの活用を目指して、2026年度に向けて議論が進められているが、電力市場に参入できたとして、低圧リソースをどのくらい活用できるのか、まだまだ多くの課題がある。

〇低圧リソース活用の課題

【課題①:数が少ない】

2022年時点でエコキュート(ヒートポンプ給湯器)は800万台と有望だが、蓄電池は70万台、EVは40万台ほどしかない。数が少ないため、制御できるものも限られる。

【課題②:制御の費用対効果が悪い】

一つずつが数kWの規模である低圧リソースは、まとめて制御する場合には通信コストが高くなる。自端型であれば比較的容易に導入でき、通信費用が不要になるというメリットがあるが、調整力としての確度は低く、アグリゲーターはマネタイズできない、リアルタイムで制御できないといったデメリットが存在する。柔軟なメニュー作成が必要であるが、国からメニューの強制はできないという問題がある。調整力市場に参入するための方法として、インセンティブ型が有効だが、現状では需要を動かすだけの十分な対価を払うことは難しい。

〇需要を動かす価値

低圧リソースを市場に参入させ対価を得るには、マネタイズできる(市場)メカニズム、上げDRの可能性を考慮する必要があり、その対応として以下の五つがある。

【周波数制御】

一次調整力、再エネの増加によって必要量が増加傾向にあるが、周波数制御は高度な技術とリソースを必要とする。導入や運営には一定のコストがかかり高価であることから、全体に占める比率は比較的小さいという問題がある。海外の周波数制御価値は、約1000~/kW・年であるが、全体の比率の2%程度しかない。

【再エネ予測誤差対応(三次調整力Ⅰ,Ⅱ、再エネ増加傾向)】

再エネは天候・気象条件に依存するため、発電量の予測が難しい。予測誤差が生じると電力システムの需給バランスが崩壊する可能性がある。今後も再エネが増加していくことを考慮すると、より一層力を入れて取り組む必要がある。

22年度では7円弱/kWhであった三次調整力Ⅱ(再エネ予測誤差に対応する調整力)の価値が、近年では3円弱/kWhに下がっている。この要因として、TSO(送配電事業者)による調整コストの削減がある。これにより国民負担は軽減されるものの、サービサーとしてはかなり苦しい状況となる。

【容量価値】

再エネが増加してもピークは削減されない。下げDRの価値はアンシラリーよりは低いが、DRの利益のためには最も効果的である。しかし、需要減少局面では、ニーズも減少している。アメリカのPJM(PJM Interconnection)では、DRを容量価値でマネタイズしており、価値としては約5000‐9000円/kW・年で、確度の高い容量が期待できるリソース(蓄電池等)であれば価値が生み出せる。

【エネルギー】

エネルギーの需要シフトは、基本的に燃料費差で決まるため、価格インセンティブは低い。価値としては、10~30円/kWhである。

【調整力市場、容量市場の単位】

調整力市場、容量市場をマネタイズするには一定の規模が必要であるが、入札単位である1,000kWを小規模リソースだけで補うことは難しい。

【上げDRの可能性】

上げDRとは、再エネの余剰がある際に電気の需要量を引き上げることをいう。DRはベースラインを正確に決めることが困難な場合があるため、料金型での対応が一般的である。系統混雑対応をルール化することによって追加的な価値が生じる可能性もあるが、長期的な視点では、テナントのリソース活用が望ましい。

〇短期的な取り組み

足元の短期的な取り組みには、逼迫時に節電して対価を支払うこと、再エネの抑制回避がある。

【逼迫時の節電】

逼迫時の節電における対応として、市場価格が高い場合にkWhを抑制することがある。現在は、節電アプリを用いて電力会社が展開しているが、1kWh下げたとしても、10円/kWh程のインセンティブしか生じないのが現状である。ただ、容量市場や容量拠出金を減らすことができれば価値が上がる可能性や、事業者によっては下げDRに対して多く支払える可能性もある。

【再エネ抑制回避】

昨年の春、九州エリアで起きた再エネ余剰抑制への対応が求められている。その対応の一つとして、エコキュートを活用する動きがあるが、エコキュートには制御機能が搭載されていないため、現状は難しい。

〇電気温水器・エコキュート需要を昼間にシフト、2,000万kWの調整力

2023年3月度、環境省「令和3年度家庭部門のCO₂排出実態統計調査 資料編(確報値)」によると、実際のエコキュートの世帯普及率は電力会社全体で14.5%、電気温水器は7.8%と多く、適切な抑制や制御が課題となっている。特に、中国、四国、九州は電気温水器が非常に多いことが特徴であるため、電力需要を昼間にシフトすることができれば、日本全体で2,000万kW、発電所に換算すると約20基分の調整力になり得る。

〇再エネ出力抑制のための需要対策

再エネ出力抑制のための需要対策の一つには、現在のエコキュートや電気温水器の夜間運転を昼間に切り替えることがある。これによりPVが活用可能となる。もう一つは、電気温水器(日本全国300万台以上)のHPリプレイスによる省エネである。

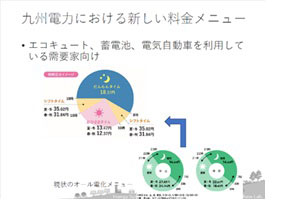

〇九州電力における新しい料金メニュー

九州電力における新しい料金メニュー設定は、エコキュート、蓄電池、電気自動車を利用している需要家を対象とし、昼間(おひさまタイム)の電力量料金単価を割安にすることで、夜間・朝夕から昼間へと電気需要のシフトを促すものである。夜間(だんらんタイム)の料金は約18円であるが、おひさまタイムでは春夏秋冬を通して12~13円程の料金メニューが設定されている。今後、全体の需給構造にあった料金メニュー設定が進むことにより、料金型の需要シフトも進むことが予想される。

|

図2 九州電力における新しい料金メニュー |

〇Load Management Rulemaking

カリフォルニア州では、太陽光発電の大量導入に伴う「ダックカーブ現象」が課題となっている。これへの対応として、カリフォルニア州エネルギー委員会(CEC)は、州内の5大電力に対し、地域ごとの限界費用を反映し、少なくとも1時間ごとに変化する電力小売料金の設定を義務付ける新基準を設定した。これらの電気料金をMIDAS(Market Informed Demand Automation Server)と呼ばれる州のデータベースに掲載し、需要側やアグリゲーターが参照できるようにしている。さらに、時間別のGHGも計算して、需要を動かし環境価値を提供することを目指して、ルールメイキングが進んでいる。

〇DRの調整力としての活用

まずは、料金連動により自端で動く仕組みを入れ、かつ調整力としても利用していきたい。しかし、TSO(系統事業者)から見た場合、DRアグリゲーターから見た場合で利害が異なるため、対立が起こる。対立軸としては、調整力としての質の問題がある。現在は、大きな発電所が発電しており応動精度や制御単位が良いことを前提に考えると、小規模なリソースを集めるにあたって、発電所の基準調整レベルが高くなるとアグリゲーター側が考察しづらくなる。また、価格の問題がある。調達側としては価格が安い方が良いが、DR事業者側にとっては価格が高い方がマネタイズの可能性が上がる。ただ、現在入札価格に関して調整力の規律が厳しいこと、市場のボラタリティの許容度が低いことがマイナスな要素である。

このように足元ではなかなか難しい対立軸もあるが、今後、長期的に火力発電所が減っていくことを視野に入れると、小規模リソースを活用していく必要がある。市場取引における小規模リソースのインセンティブが出て、かつ安価に遠隔に機器を計量・制御できる仕組みの構築が必要である。足元の対策としては、エコキュート制御の早期実現を目指していきたい。

(2)需要の役割供給側、インフラとの役割分担

〇需要立地誘導―新規電力需要

小規模リソース以外に今後起こることとしては、需要の立地誘導がある。北海道、九州に大きな半導体工場ができ、需要が大幅に増加する見込みがある。特に、北海道の需要規模は約5GWだが、現時点でのラピダス千歳の0.6GWの増加と、ソフトバンクDC苫小牧の0.3GWの増加を掛け合わせても、確実なところで5GWの需要に対して1GW増加することになる。九州の需要規模は現在1GWだが、TSMCは今のところそこまでだが、今後、第二工場等が建設予定であるため、基本的には需要が増加する方向にある。国内全体のDCの電力需要は、今後200億kWhから260~860億kWhまで増加する見通しで、1~8GW程度増加する可能性がある。現在の日本全体の最大需要は約57GWであるため、8GWの増加が見込まれる。北海道や九州の電力需要増加は、地内の再エネ活用ポテンシャルを高めるが、順方向の系統増強はここからますます重要になると思われる。

〇需要想定

電力広域的運営推進機関の調査では、DCと半導体工場の需要増の影響で日本の電力需要が減少するという昨年の見通しが外れたため、今後は需要増への対応が重要になる。

〇系統用蓄電池

再エネの出力制御等に活用される系統用蓄電池は、ここ、1、2年で急速に導入が拡大しており、全国で接続検討受付が約1,200万kW、契約申込が約112万kWとなっている。エリア別では、北海道や九州で特に多く、既に45万kWが接続契約を結んでいる状況で、当初の想定を上回る勢いで導入されている。そのため、蓄電池を今後どこに設置するかが課題となる。

〇デマンドレスポンス(空間)

DCに関しては、今後、生成AIや時間シフトが可能になるといわれている。例として、Googleは、24時間365日(常時)CO₂排出量ゼロの電力をリアルタイムで使用する、「Google 24/7 Carbon-Free Energy」の考えのもと、2030年までに自社オフィスや世界中のDCで使うエネルギーの実現を目指しており、そのソリューションの一つとして、再エネをDCで効率よく利用できるようにする、「carbon -intelligent computing platform」 が構築されている。再エネ自家消費的な観点からDC等で利用が拡大する可能性が高いが、データ処理にも一定のバッファーが必要になり、DC側の投資額の大きさに左右される。また、再エネの対応を電池等だけで行うにはあまりにもコストがかかるため、これからはより一層需要の柔軟性を活かしていく必要がある。

〇DCのデマンドレスポンス実証(2023、日立・東電PG)

需要の柔軟性を活用する取り組みとして、日本では、日立・東電PGは、茨城間のDCと東京間のサーバールーム間を接続し、太陽光発電による電力が不足しているエリアから過剰なエリアへDC間で移動する空間シフト、同じDC内での夜間計算処理を太陽光発電が過剰となる昼間に移動する時間シフト、ならびにDC内の空調等のDER制御を行った。

〇広域運用と地産地消

広域運用と地産地消のバランスを調整するにあたっては、ネットワーク増強、地産地消という二つの手段が考えられる。NW制約が起こりそうな場所での地産地消によるネットワーク費用負担軽減は有効であるが、それ以外では調整量の余剰が発生することもあるため、ある程度のところで留めておくべきである。基本需給制約とNW制約に起因する再エネ余剰緩和方向は同じ方向(PVが余るときに需要を増やす)であるため、市場価格で需要誘導ができれば全体でもローカルでも有効である。自治体単位の地産地消は、配電ライセンスの管理や最終的な自立は困難であることを考慮すると非効率である。PPAで地産地消を行うのではなく、非常時対応にどこまで費用負担が許容されるかというところで、全体最適(広域運用)に向けて、分散資源と大規模資源のリソースのバランスを考える必要がある。

〇需要の柔軟性を活用する仕組みを

系統対策は時間がかかるため、計画が重要である。計画の中身の一つには、再エネの導入において国民負担が大きくなることを国民に説明することがある。これを進めるにしても、需要対策は柔軟性が高い(調整力になりうる、リソース追加の時間遅れが短い、という両方の意味)ため、有効に活用していくべきであるが、導入時にグリットコードなど、柔軟性資源として使える機能は具備しなくてはならない。そのため、調整力のクリーン化をどう進めるかが今後一つのテーマになる。発電設備に全てCCSが付けられるような想定があり、アンモニア・水素発電で可能なら、それが調整力になり、需要側の調整力提供は限定的でよいが、蓄電池が主になるのであれば、DRを含めて調整力として育成する必要がある。最初は需要の柔軟性を優先するような仕組みを作ったうえで、最終的に経済的価値の創出を狙っていくべきである。

(3)質疑応答

現在弊社ではカーボンニュートラル実現に向けて、全ての屋根に太陽光パネルを設置する方向で、 金額を設定している。平日においては少し不足がある程度の発電量だが、土日についてはほぼ使用することが無い状況である。お話の中で、様々なものを時間をずらして充電することでエネルギーを平均化するとあったが、土日のエネルギーの平均化という点で何か良い方法があれば教えていただきたい。

中間期の土日は、日本全体で太陽光のエネルギーが余る傾向にあるため、蓄電池を導入していく必 要がある。現在の需給バランスでは、エリア内の需要と相殺することが一番良い方法であると思う。

エコキュートと電気温水器に関して、現状は制御機能がないため難しいが、今後機能を加えていく 可能性があるとしたら、2,000万kWの調整力に対してどれほどの可能性があるのか。また、小規模DR活用のための価値評価ツールについて、詳しく知りたい。

一点目について、既設のものはそのままでは制御できないため、九州電力のように、新しい料金メ ニューを設定し、既設のエコキュートのタイマー設定を変えることは、一つの方法でもある。また、 今後の目標は日本全体で2030年に1,600万台をエコキュートにすることであるため、その目標に向け、増加していくと思われる。現在、数としては800万台あり、リプレイスに応じて制御機能付きのエコキュートを導入していく予定である。現在は、自社の機器に限りIoT制御可能な機器が増加しているため、メーカーが間に入り電力会社と契約をすることで、今後、エコキュートはより制御しやすくなると思われる。電気温水器に関しては、エコキュートへの切替によって補助金も出る 方向に向かっている。 二点目について、電力システムについて、エコキュートや電気自動車、蓄電池等のDRがどのような経済的価値・環境価値があるかの評価をするためのツールのことである。このツールを活用して、需要側リソースの活用価値について、政策側へも情報をインプットしている。

【講演2】 「WEF Lighthouse工場 大みか事業所における脱炭素の取り組み」

|

| 株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット 制御プラットフォーム統括本部(大みか事業所) シニアストラテジスト 入江 直彦 氏 |

(1)大みか事業所のご紹介

大みか事業所は、1969年に茨城県日立市大みか町に設立した。敷地面積は20万㎡(東京ドーム約4個分)、所内従事者は約4,000人である。

〇大みか事業所が提供する社会・産業インフラシステム

大みか事業所が提供する情報制御システムの対象は、大きく分けて電力・鉄道・産業分野の三つがある。電力分野では、発電・送配電(原子力・火力・水力等)の制御を行っており、発電から送変電、配電、電力会社の情報システムまで、電力の安定供給を支えるシステムを提供している。鉄道分野では、列車の運行の制御を行っており、高密度な列車運行を安心・安全かつ正確に管理する運行管理システムを提供している。代表的な例には、首都圏において1日約1,500万人が利用する「ATOS(Autonomous decentralized Transport Operation control System)」と呼ばれるシステムがある。産業分野では、鉄鋼・水の生産ラインの制御を行っている。

以上の三つの分野にはいずれも、ノンストップ、安全性・信頼性の確保、長期稼働保障、時代に合わせた機能刷新という共通の特徴があり、大みか事業所は分野を問わず、こうした制御システムに特化した工場、事業所となっている。

〇情報制御システムの構成例

大みか事業所では、制御盤と呼ばれる製品を主に製造している。制御盤は、コンポーネントとシステム技術を実装したコントロールパネルのことであり、様々な電子機器が内蔵されている。電子機器は一見どれも同じものに見えるが、お客様の要望、現場の機器に合わせてカスタマイズ可能であり、多品種少量の生産になっている。この製品を100~200面ほど並べて、大規模な情報制御システムを構成しており、このハードウェアからソフトウェアの全てを大みか事業所の中で開発している。

〇日本企業初!大みか事業所がLighthouseへ選出(2020年1月10日)

2018年より世界経済フォーラム(WEF)では、第4次産業革命をリードする先進的な工場を「Lighthouse」として選出する取り組みを行っている。「Lighthouse」の先進的な取り組みをグローバルに共有し、各社パイロットフェーズからの脱却を支援する目的があり、昨年12月の時点で選出された工場は153工場にのぼっている。大みか事業所は世界で44番目(国内企業で国内に事業所のある企業で初)に認定された。

〇Lighthouse工場として評価されたポイント

Lighthouse工場として評価されたポイントは大きく五つある。一つ目は、ハードウェアの設計・製造「高効率生産モデル」である。製造DXを駆使して、生産のリードタイムを約50%低減した。二つ目は、ソフトウェア設計・開発「自律分散フレームワーク」である。高信頼なシステムを構築するため、独自のアーキテクチャを作り、約4,000もの重要インフラに適用されている。三つ目は、システム不良を未然に防ぐためのシステム試験「総合システムシミュレーション環境」である。お客様引き渡し後の安心安全なオペレーションをサポートしている。四つ目は、システム運用・保守支援「サイバー防衛訓練、検証設備、安定稼働サービス」である。昨今、社会課題となっている外部からのサイバー攻撃への対応として防災訓練を提供しており、お客様引き渡し後のセキュアなオペレーションをサポートする体制が整っている。五つ目は、工場ユーティリティ「環境エネルギーマネジメント」である。太陽光・蓄電池・FEMSによりBCPへの対応を強化している。

〇大みか事業所 生産改革への取り組み

生産改革の取り組みは1998年から始まった。当時、生産受注が多くなり、混乱が起きた生産現場に対応するため、設計部門での取り組みが進んだ。また、2005年には把握が難しいといわれていたヒトとモノの管理をRFIDで紐づけたことがベースとなり、これまで改善サイクルを行っている。2010年には、3D CADと組み立てを連携させるようなナビゲーションシステムが始まり、2011年には、多様な現場を集約し、生産変動に対してうまく対応できるような工場シミュレーターが生まれた。2018年には、倉庫と生産の連動を行い、2020年にWEF Lighthouseに選出されたという経緯である。

〇大みか事業所 生産改革の成果

大みか事業所では、セル生産を行っている。一つ一つのセルにRFIDのリーダとカメラ、生産指示を出すモニター等があり、このデータを集約し、人が行う作業の進捗の見える化を行っている。実際の予定と実態がかけ離れている部分を見つけて、なぜそこで遅延が発生したのかを後から振り返る作業改善を行っている。また、組み立てナビゲーションシステム、工場シミュレーター、気づき支援CADなどの導入を行っている。気づき支援では、現場で組み立てにくいところを設計者に逆フィードバックするような気づき支援を導入し、PDCAを回すことで改善を図っている。大みか事業所では、DXのコンセプトの中心にあるものはデータであると捉えており、生産現場の4Mデータ(4M: huMan, Machine, Material, Method)をベースにボトルネックの解消や作業効率の向上、あるいは生産計画の自動立案に反映して最終的に生産リードタイムの約50%低減を実現した。

|

| 図1 大みか事業所 生産改革の成果 |

(2)脱炭素に関する大みか事業所の取り組み

近年、日本政府による2050年カーボンニュートラル宣言、世界レベルではCOP26での平均気温上昇1.5℃目標の合意があり、脱炭素に向けて待ったなしの状況にある。

〇日立の環境ビジョン

脱炭素社会実現に向けて、日立グループ全体として、日立環境イノベーション2050年を策定している。脱炭素・高度循環社会・自然共生社会という大きな三つの柱からなり、2050年までにバリューチェーン全体でカーボンニュートラルを達成する目的で、Scope1.2レベルでのカーボンニュートラルは2030年に実現する方向で動いている。

〇大みか事業所 環境への取り組み

大みか事業所では、これまで様々な省エネ機器を導入している。高効率な空調、LEDの照明、アモルファストランスといった変換効率の良い変圧器を導入している。また、再エネ転換していくという流れで、太陽光パネル、蓄電池、それらを統合制御するようなFEMSの構築を2011年から進めている。この取り組みがある程度進んだところで、次のステップとして、生産計画・試験計画との連動というような生産とエネルギーマネジメントの連動を2013年から行っており、2021年からいよいよカーボンニュートラルの実現に向けて推進している。

〇環境取り組み変遷

【フェーズ1】

フェーズ1では、BCP対応強化のため、電力使用量の可視化、太陽光発電と蓄電池設備の自立運転、生産計画システムとの連携によるピークシフト等を実施している。太陽光は、940kWの太陽光パネルを遊休地とカーポートの上に設置し、蓄電池は非常時にも稼働できるような容量(4.2MWh)のものである。また、FEMSを構築して電力の消費量、放電量、受電量がリアルタイムで確認できる。

【フェーズ2】

フェーズ2では、IoT・デジタル活用(DX)、省エネ推進のため、生産計画連動による設備の待機電力削減、試験計画連動による電力のピーク抑制を行い、ピーク時の電力を約4.1%削減している。その他にも、RFID活用、生産設備稼働状況見える化を活用した生産効率化による省エネを実施している。

【フェーズ3】

フェーズ3では、カーボンニュートラル2030推進に向けたロードマップを策定し、大みかグリーンネットワークでの実証を通じた脱炭素の加速を目指している。グリーン電力調達部分を削減する方法を検討中だが、大みか事業所としては、まずは2024年にカーボンニュートラルを達成して、自助努力でこの部分のコストを削減する考えである。省エネ・再エネの投入には投資が必要であるため、投資を判断する幹部と事業所のマネジメント部隊が3ヶ月あるいは半年に一回程打合せを行い、効果・投資の判断を行っている。現在ロードマップの中で行っていることの一つには、省エネの拡大に向けてのPVのさらなる拡充がある。一例としては、これまで使用することの無かった屋根の部分に太陽光を設置し、稼働している。ただ、これまでは自分たちのアセットとして太陽光を所持していたが、今後はPPAのスキームで行っていく。全体で2MW超えの電力を今後再エネで賄うということで、従来品の2倍の電力を発電予定である。また、近隣の四事業所全体のエネルギーバランスを考慮した熱と電力の供給システムにより、CO₂排出量を年間4,500t削減するマイクログリット型エネルギーサービスの運用を開始した。

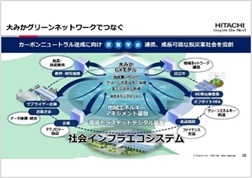

(3)大みかグリーンネットワーク構想

単一企業の取り組みだけではカーボンニュートラルの実現は厳しいため、関連するステークホルダーと連携してカーボンニュートラルを達成しようという思想の下、大みかグリーンネットワークを立ち上げた。大みか事業所を実証フィールドに脱炭素実証を行い、ステークホルダーと動的に繋がり合うことで成長可能な脱炭素の場を推進する場を創出する。実証例としては、カーボンニュートラルの見える化や分散電源協調運用サービス、次世代のEV型充電器などを行っている。ステップとしては次の三つがある。

【工場】

工場でのDX等移転で、エネルギー管理と生産管理を連動させた形でのCO₂の削減を図る。

【地域】

日本全体で需要と供給の調整を行うことは難しいため、地域レベルでのエネルギーマネジメントが重要である。調整力として、蓄電池(EVも含めた)、将来的な水素の利用を考えている。

【サプライチェーン全体】

サプライチェーンの地元企業の脱炭素を図るために、金融機関、自治体を巻き込んで、支援制度とうまく連携した形でのケイパビリティの向上を目指している。この際に、中小企業のCO₂削減の取り組みを見える化し、共有化して進めることが重要である。具体的な動きとして、日立市が取り組んでいる中小企業脱炭素経営促進コンソーシアムへの参加がある。日立市にCO₂見える化ツールである「EcoAssist-Enterprize」を導入していただき、中小企業に展開、中小企業のCO₂を可視化した。これをベースに削減ポテンシャルを見極めたロードマップを策定し、支援の輪を広げている。

|

| 図2 大みかグリーンネットワークでつなぐ |

(4)質疑応答

蓄電池はBCPやピークカットで導入されていると思うが、基本的には常に満充電の状態で、広域事業者からの電気を充電された状態で必要な時にピークカットを利用し、BCPの場合は、その日に放電するという運用をしているのか。

運用についてはその通り。BCPとピークカットをメインに基本的には満充電で導入している。ただ、今後は再エネが増えるため調整力として利用したいと考えている。その場合は、ある程度余力を残した形で昼間の充電・放電に柔軟に対応することが今後の課題である。

大みか事業所では、都市ガスが現在5%とエネルギーの量としては少ないが、都市ガスは基本的にクレジットでやっていく予定であるのか、将来的にはどのような考えを持っているのか。

当社でのガスの使用は二つあり、一つは塗装ライン、もう一つは厨房である。塗装については電化が難しいため、オフセットあるいは水素を検討していきたい。厨房については電化の余地があるため検討予定である。

【講演3】「高効率SOFCを用いたエネマネ実証の取り組み」

|

| 株式会社デンソー 水素事業推進部SOFCシステム開発室 室長 萩原 康正 氏 |

(1)高効率SOFC(固体酸化物形燃料電池)概要

株式会社デンソーでは、水素をはじめとする燃料と酸素の化学反応によって電気を発生させる燃料電池「SOFC(Solid Oxide Fuel Cell/個体酸化物形燃料電池)」の開発に取り組んでいる。SOFCは電解質にセラミックを用いており、約600~700℃と作動温度が高く、発電効率が高いことが特徴である。日本全国の大型火力発電所の平均発電効率は46%であるのに対し、デンソーのSOFCは約65%の発電効効率を目標としている(大型火力発電所の世界最高発電効率は約63%)。

〇SOFCの高効率化技術

SOFCの内部には改質器と呼ばれる装置が組み込まれ、都市ガスと水を熱分解して水素と一酸化炭素に変換する。水素と一酸化炭素はセラミック製のセルを積み重ねた「セルスタック」に送られて発電がおこなわれる。セルスタックでは電極が酸化することを防止するため燃料(水素)を使い切らず約20%余らせて使用する。余らせた燃料を回収してもう一度セルスタックに入れることで効率を上げている。燃料を回収して再循環させるためにはポンプが必要であるが、600~700℃の高温で作動する可動部のあるポンプは耐久性の観点で実現が難しい。そこで可動部の無い「エジェクタ(流体ポンプ)」を用いて余剰燃料の回収、再循環(弊社では燃料リサイクルと呼ぶ)を実現している。また、輻射を利用した冷却技術による「セルスタック輻射温調」によって目標温度±5℃にセルスタック平均温度を維持し、効率と耐久性を両立している。

|

| 図1 SOFC概要 |

〇CO₂の観点からみたSOFC

通常の系統電力(火力発電所が生み出した電力)を使用すると1kWhあたり0.441kgのCO₂を排出する。しかしデンソー高効率SOFCは、都市ガスを燃料として発電した場合においても0.31 kg/kWhとなり、約30%CO₂を削減することが可能である。都市ガス以外にもアンモニア、水素等のカーボンニュートラル燃料(当社水素が前提)を混ぜ、改質器で熱分解して水素とCOに変換することができ、グリーン燃料を25%混ぜるとCO₂の発生量は系統電力に対して約5割削減することができる。コスト面を考慮すると、100%を水素で賄うことは現状難しいため、混合することでコスト面、CO₂削減のバランスを保つ事も可能である。

(2)モノづくりにおけるカーボンニュートラルへの取り組み

〇デンソーにおけるカーボンニュートラル基本戦略

2020年時点での電力利用・ガス利用のCO₂を100%として、2035年までにカーボンニュートラル達成宣言を出している。まずは省エネに重点を置き、2025年では、残ったエネルギーについて電力証書やガスについてはクレジットによるオフセットを進め、電力のカーボンニュートラル達成を目指す。2035年に向けては省エネ・再エネ発電をさらに進めてクレジットを使用しないカーボンニュートラル化に取り組んでいく。

〇株式会社デンソー 西尾製作所ポケットパークの実証事例

2035年のカーボンニュートラルを見据えて、西尾製作所ポケットパークでは、SOFCを中心に、電気を工場に送電する蓄電池、V2G(EVを蓄電池として活用、電力会社の電力系統に接続し相互利用する)、PVのエネルギー管理システムを設置し、都市ガスを燃料としたSOFCのCO₂削減効果の実証実験を開始した。

PVの発電量は天候次第であるため、前日に天気情報予測データを活用し、次の日の蓄電池の活用方法を検討する。

もしPVが次の日に発電する場合、日中にPVの余剰電力を蓄電池に貯め、夜に使用するといった計画を立てる。実際の需要に対して導入した機器の容量が小さいため、需要は実際の工場の3/1000程度に縮尺し、まずは計算でCO2削減量をシミュレーションする。シミュレーションではPV、蓄電池、系統電力のみの場合、CO2削減量(系統電力のみに対する削減量)は33%であるが、SOFCを導入した場合は48%に増加する。今後、これらの結果について実機を運用して実証してゆく。

|

| 図2 西尾製作所ポケットパーク外観 |

〇デンソー福島での取り組み

デンソー福島工場では、ソーラーパネル導入等、デンソー工場の中では先行してカーボンニュートラルを推進している。この実際の工場の中で水素混合燃料を使用したSOFCによるエネマネ実証を行い、西尾実証を上回るカーボンニュートラル化の効果を検証して行く事は、社会にとって価値ある事だと考えている。

〇水素混合SOFCの目標と構成

SOFCは水素の混合比を増やしていくと効率が落ちていく特性がある。それを先ほどの燃料リサイクルという技術を使用することで、都市ガスへの水素の混合比50%以上でも、AC60%以上の発電効率を実現するSOFCを目指し開発を行っている。

(3)質疑応答

今のデンソーSOFCは発電出力が4.5kWだが、より大型化していくのか。また都市ガスについては、2035年のカーボンニュートラルに向けて水素等のカーボンのない物に変わっていくという認識で良いのか。

容量については、1ユニット4.5kWという風に考えていただくと良い。並列的に設置して使用するイメージを持っている。燃料については、原理的に様々なものが使用できる形になっているが、実際は熱量が変わるためチューニングが必要となる。どんな燃料を選択するかで製品バリエーションが決まってしまう。我々としては、まず水素を有効活用することに主眼を置いている。

高熱分解によって削減できるカーボンもあれば、逆に高熱の環境を準備するにあたって必用になる電力もあり、その対策として行っていることがあれば教えていただきたい。

改質器は吸熱反応になっており、燃焼器の排熱を吸収し、吸収することで化学反応が起こる。このように排熱エネルギーをリサイクルして熱効率を上げている。

|

| フォーラムの様子 |

以上